1: Walter Kunz, 2: Joseph Hüneburg, 3: Karl-Heinz Hüneburg, 4: Walter Bütow

Ansiedlungsbedingungen im Zabusker Gebiet

Die Kammer des Staatlichen Vermögensamtes Wolhynien war für die Kolonisten und Mennonisten, die auf den staatlichen Ländereien wohnten zuständig. Die Beamtenbürokratie bei der Ansiedlung und Willkür russischer Beamten ab 1800-1854 beschreibt M. Kostyuk in seinem Buch. Es gab viele Beschwerden/Anträge wegen der Verweigerung des Status "Kolonisten" an den Zaren. Auch Dokumente aus dem Archiv Shitomir belegen diesen Sachverhalt. Nach zaristischen Gesetzen, wo noch die Leibeigenschaft vorherrschte, wurden nur die Kolonisten und Mennonisten als freie Siedler/Bauern anerkannt und mit Privilegien ausgestattet. Die Beamten hatten viel Entscheidungsspielraum. Im Staatlichen Archiv Shitomir liegen die Beispiele als Dokument Holendry vor. Die Ansiedlung in Zabuskie Holendry erfolgte auf der Grundlage der verabschiedeten Erlaubnis der Staatskammer Wolhyniens, Departement für Staatsvermögen vom 24.März 1826. Die Kolonisten stammten aus dem Gouvernement Grodno, den Kolonien Neubruch und Neudorf. Diese Kolonisten hatten keine Akten über ihren Status als Kolonisten, außer einer Erwähnung im Schriftverkehr mit der Behörde. Ihre Rechte als Kolonisten wurden auf Grund der Anordnung des II. Departements für Staatsvermögen anerkannt, die am 14.April 1850 von dieser Kammer verabschiedet wurde. Im Gebiet Wladimir Kreis Kowel werden im Dokument von 1854 17 Familien mit 95 männlichen und 94 weiblichen Personen als Siedler am Rand der Zabusker Staatsbesitzung innerhalb der Grenzen des Gouvernements Wolhynien angeführt. Das namentliche Verzeichnis von 1854 mit Besitzstand von 17 Familien in Zabuskie Holendry liegt mit Namen der Familien, Personenzahl und Besitzverhältnisse in russischer Sprache sowie als Übersetzung vor. 1854 sind 194 (lt. Revision 188) Personen ausgewiesen. Das KSB St. Petersburg führt im Bericht 1890/95 über das KS Neudorf schon 443 Lutheraner in Zabuskie Holendry an. Auch das Wladimirer Kreisgericht hat den Status anerkannt. Lt. Gerichtsbescheid vom 21.Dez. 1851 wurde ihnen offiziell das Recht eingeräumt, den Namen "Kolonisten" zu benutzen. Mit der Ansiedlung der Menschen in dieser Zeit in der Zabusker Besitzung wurden ihnen Grundstücke von 144,85 Desjatinen zugeteilt. Wiesen mit 108 hatten den größten Anteil, Ackerfeld waren es 27 und für Haushalt 5,16, der Anteil von Sumpfland und Gebüsch betrug 4,64 Desjatinen. Das Land an die einzelnen Kolonisten wurde im Losverfahren verteilt. Außer mit Ackerbau beschäftigen sie sich mit dem Fuhrgewerbe und mit täglichen Arbeitsverdiensten. Ihre Wirtschaft befindet sich in einem mittelmäßigen Zustand.

Name, Lage und Gründung der Kolonie

|

1: Walter Kunz, 2: Joseph Hüneburg, 3: Karl-Heinz Hüneburg, 4: Walter Bütow |

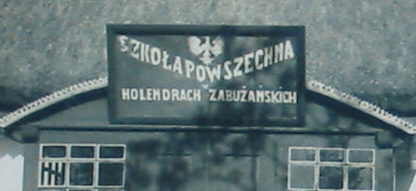

Im Norden wird Wolhynien von den früher völlig unwegsamen

Pripetsümpfen, dem größten Sumpfgebiet, Europas begrenzt. Das

Quellgebiet des Pripet liegt am Bug in der Nähe der früheren Siedlung

Zabuskie Holendry. Im Vergleich zum ersten Buch "Bug-Holländer"

von Eduard Bütow sind auf Grund mehrfacher Reisen in das Gebiet und Materialien

aus Museen, Archiven sowie russischen und polnischen Übersetzungen eindeutigere

Aussagen zur Geschichte und Leben der Kolonie möglich. Auch viele Erinnerungen

und neue Dokumente von Zeitzeugen stehen zu Zabuskie Holendry, der größten

Tochterkolonie zur Verfügung. Dabei hat die verstorbene Carmen Ludwig und

die Brüder Karl-Heinz und Alfred Hüneburg wertvolle Informationen

beigetragen. Viele davon sind aus Begegnungen zu den Museumsfesten in Linstow

und der Wolhyniertreffen in Uelzen entstanden. Das Schild der Schule 1935/36

(siehe Bild ) bezeichnet die "Allgemeine Schule "Zabuzanskich Holendrach"

mit polnischem Adler als Symbol der Staatsschule. Standort: s. Lageplan Haus

Nr. 28. Der Lageplan + Namensliste mit Aussagen zu den Familien sind ein Gemeinschaftswerk

von Nachkommen aus Zabuskie Holendry. Der 1.Entwurf und sichere Angaben stammen

von Johanna Kunz † in Dabendorf bei Zossen und 2002 in Linstow , wo es

zum ersten Wiedersehen mit ihren Freundinnen nach 62 J. kam. Danach wurde unter

Federführung von Walter Kunz, Detershagen beim Treffen in Möckern

(s. Bild mit Zahlen) 2003 der spätere präzisierte Lageplan mit Namensliste

erarbeitet. Dabei waren bei Hüneburgs in Möckern: 1: Walter Kunz,

2: Joseph Hüneburg, 3: Karl-Heinz Hüneburg, 4: Walter Bütow.

Danach konnten mit weiteren Zeitzeugen 52 Familienoberhäupter entsprechend

der Betriebsliste bei der Umsiedlung 1940 sowie die Standorte ihrer Höfe

ermittelt werden. Für die weitere Familienforschung der Nachkommen sollten

diese Informationen die Grundlage bilden.

Geografisch lag die Kolonie im heutigen Kreis Luboml, auf der östlichen

Seite am Bug, ca. 4 km nördlich des ukrainischen Dorfes Sabuschschja (ukr.)

oder früher Zabuze (poln.). 1855 gehörte Zabuskie Holendry zum Kreis

Kowel. Nach den Dokumenten aus Archiven und auch den Kirchenbüchern Neudorf

wird Zabuskie Holendry als primäre Bezeichnung verwendet. In verschiedenen

Urkunden wird auch der Name "Zabuzanskie Holendry" siehe Schulbild)

verwendet.

|

Kinderreichtum in der Mutterkolonie Neudorf, die Anerkennung

des Status als Kolonisten und der damit verbundenen Möglichkeit des privaten

Landerwerbs (Kauf/Pacht), führte südlich von Brest zur Gründung

der Tochterkolonie Zabuskie Holendry am Bug. Erste Siedler ließen sich

vermutlich schon ab 1750/60 dort nieder. Das berichtet auch der Zeitzeuge Walter

Kunz, (Entwurf Lageplan von Zabuskie Holendry). Viele Siedler kamen von der

westlichen Seite des Bugs aus Stulno. Das belegen Urkunden und noch heute erhaltene

Häuser in Bohlenbauweise wie wir es beim Besuch feststellen konnten. Siehe

Bild Mitte. Das Gründungsjahr kann mit 1824 als gesichert betrachtet werden.

Das belegt ein Dokument des Staatlichen Archivs in Shitomir, von M. Kostyuk

aus Luzk. Seine Dissertation von 1999 an der Universität Lwiw (Lemberg)

ist inzwischen als Buch in deutscher Sprache erschienen.

Die Gründung von Zabuskie Holendry erfolgte auf der Grundlage des Vertrags

zwischen Generalmajor Lange und den Kolonisten am 3.Juli 1824. Es war eine der

ersten deutschen Kolonien auf Staatsgütern im Zarenreich. Weitere Dokumente

zeigen uns die Grundsätze und Richtlinien für die Behandlung der Einwanderer

nach Rußland sowie deren Ansiedlung auf Staatsgütern. Entsprechend

der staatlichen Anordnung wurde nach § 48 der Status Kolonisten, Mennonisten

und Staatsbauern im Gebiet Dubno, Rowno und Kowel unterschieden.

Lebens- Arbeitsweise in Zabuskie Holendry

Zu dieser Zeit gab es am Bug noch keine Dämme zum Schutz vor Überschwemmungen, die das Leben der Siedler wesentlich bestimmten. Die Lage der Kolonisten aus Zabuskie Holendry belegt am deutlichsten der Bericht des Kreisobersten von Kowel an den Gouverneure vom 30.11.1855. Am Beispiel der Familie Grigori Michailow Bytof mit 6 männlichen, 3 weiblichen, gesamt 9 Personen wird die schwere Lage dargestellt und um Unterstützung bei Abgaben/Steuern gebeten. Bezüglich Fleiß, Einsatz und Fähigkeiten waren die Kolonisten vorbildlich und in der Lage die Lebensverhältnisse ihrer Familien zu sichern. Die Kolonisten errichteten Dämme und Entwässerungskanäle, um die Höfe/Land vor Überschwemmungen zu schützen. Auch der Friedhof wurde auf dem höchsten Punkt der Niederung angelegt. Teile der Dämme und Gräben sind heute noch erkennbar. Durch ihre Fähigkeiten in der Landwirtschaft, im Handwerk und bei Erdarbeiten an verschiedenen Objekten in Chelm, Luboml, Brest und Warschau, erarbeiteten sich die Kolonisten zusätzliches Einkommen für ihre Familie und die Erweiterung von Acker/Wiesen. Kinderreichtum der Familien verbunden mit Besserung der wirtschaftlichen Lage führte zum weiteren Landerwerb. Das belegen Dokumente aus den Archiven von Luzk und Shitomir von 1905 und 1913. So erwarben 1905- 44 Bauern aus Zabuskie Holendry unter dem Namen "Holendry" vom Hauptmann Kulakowskij weitere 170 Desjatinen Land an der Grenze zu Zabuze, Stolinski Smolary und am Fluß Bug. Die Beauftragten der Holendry waren Martin Martinowitsch Ludwig und Peter Michailowitsch Kunz. Die "Holendry" waren nach Aussage alter ukrainischer Landsleute Vorbilder für die Einheimischen, die sich bei ihnen Lebensmittel u. a. wichtige Artikel beschafften. Vor dem 1.Weltkrieg wurde für viele Familien die freiwillige mit guten staatlichen Bedingungen geförderte Auswanderung nach Sibirien zu einer Alternative.

Kirchen- und Schulwesen

Der Bericht des KSB St. Petersburg Bd. II/1911 besagt, daß

Aussiedler aus Neudorf in der 2. Hälfte des 18. Jh. stromaufwärts

am Bug, schon in den Grenzen des Gouvernements Wolhynien, die Kolonien Zabuskie

Holendry und Swierzowskie Holendry gründeten. Sie wurden vom Pastor zu

Neudorf in Bedienung genommen, obwohl Wolhynien zum St. Petersburger KSB gehörte.

Johanna Kunz geb. Ludwig (Jg.1920) aus Dabendorf/Zossen berichtetete im Brief

vom 30.11.2001 aus eigenen und den Erinnerungen der Eltern Michael Ludwig und

Alwine geb. Hüneburg.

Die Gemeinde besaß 1910 nur ein Bethaus. Nach Bericht von Johanna Kunz

geb. Ludwig wurde die evangelische Kirche 1924 erbaut und eingeweiht. Ihr Vater

Michael Ludwig war als Zimmermann beim Bau beteiligt. Er baute auch an der Kirche

von Zamostecze 1930. Sie stand auf dem Grundstück von Michael und Katharina

Baum geb. Ludwig (Schwester von Vater Michael). Als eine von Johannas Schwestern

im Herbst 1924 starb läuteten die Glocken. Michael Baum mit Beinamen Pyrolan

betreute die Kirche bis zur Umsiedlung. Leider wurde bisher kein Bild von der

Kirche gefunden. Aber Bilder des Inneren der Kirche erhielt N. Galetkina. Bei

ihrem Besuch 1995 in Töpchin gab ihr Frau Sagner geb. Ludwig das Konfirmationsbild

von 1938. Ein weiteres Foto erhielten wir 2004 beim Besuch von Fanni Ludwig.

Es ist die Konfirmation am 29.April 1936. Der letzte Prediger/Kantor war Adolf

August Kunz, Vater von Hedwig Seifert geb. Kunz aus Reinfeld. Er hielt die sonntäglichen

Lesegottesdienste. Hedwig besitzt noch das Gebetbuch von 1900 mit dem Eintrag

des Großvaters Michael Kunz, das er für 90 Kopeken am 27.Mai 1908

in Roshyschtsche gekauft hatte. Er ist in Stulno 1892 geboren und im Stulner

Bethaus getauft. Die Predigt des Neudorfer Pastors fand 4 x jährlich in

polnischer. Sprache statt. W. Kuhn meint, daß einzelne Familien noch bis

ins 19. Jh. zu Hause eine deutsche Mundart sprachen und führt Kantor Ledermann

an, der 1885 in Zabuskie Holendry einen über 100 jährigen Mann traf,

der noch deutsch beten konnte und sein Vater das Deutsch noch voll beherrscht

hatte.

Die Weiterwanderung einiger Kolonisten nach Zamostecze etwa ab 1860 ist sehr

nahe liegend. Dazu gehört auch Johann Bütow, dafür fehlen jedoch

sichere Dokumente.

Im September 1939, nach Übernahme des Gebietes durch die " Rote Armee"

wurde in Zabuze eine Schule mit russischer Unterrichtssprache eingerichtet.

Dort mussten bis zur Umsiedlung die Schüler aus Zabuskie Holendry zur Schule

gehen.

Die Schulbildung der Kinder hatte trotz der schweren Lebensbedingungen bei den

Kolonisten große Bedeutung. Es wurden Einklassenschulen durch Eigeninitiative

eingerichtet. Als erste Lehrer fungierten meist der Kantor bzw. Kolonisten.

Genaue Aussagen fehlen jedoch. Die bei umgesiedelten Kolonisten bewahrten Erinnerungen

und Bilder geben über das Schulwesen ab 1936 sichere Informationen. Die

letzte Lehrerin Frau Rückemann stammte aus Lemberg. Hierzu existiert ein

Schulbild. Dieses Bild haben noch viele lebende Zeitzeugen aus Zabuskie Holendry

und es ist auch auf der Hompage von Alfred und Karl-Heinz Hüneburg zu finden.

Auf dieser Seite ist die Familiengeschichte des Vaters und Großvaters

der vorgenannten Brüder sowie der Vorfahren anschaulich beschrieben.

http://www.hueneburg-online.de/

Neue Spuren, Dokumente und Erinnerungen von Zeitzeugen

Im Vergleich zum ersten Buch "Bug-Holländer"

von Eduard Bütow stehen zur zweitgrößten Kolonie der Bug-Holländer

durch Besuche im Siedlungsgebiet, in Museen, Archiven sowie durch Dokumente

von Zeitzeugen umfassende Unterlagen zur Verfügung. Dabei haben besonders

die Brüder Karl-Heinz und Alfred Hüneburg wertvolles Material recherchiert.

Für die weitere historische Forschung einschließlich der Familienforschung

bleibt noch viel zu tun.

Die Kolonie Zabuskie Holendry existierte bis zur Umsiedlung 1940. Danach wurde

sie überwiegend im Rahmen der Grenzsicherung nach Zabuze verlagert. Als

Echo auf das erste Buch "Bug-Holländer" haben viele Zeitzeugen

Informationen geliefert, um authentische Aussagen zu treffen. Daraus entstand

u. a. der Lageplan der Kolonie vor der Umsiedlung 1939.

Laut Namensliste entfallen von 53 Familiennamen auf Ludwig und Kunz jeweils

16 = 32 gesamt, das sind 60 %. Es ist logisch, dass sich die folgenden Darlegungen

auf die Namen beziehen. Umfassende Informationen ergaben die Begegnungen u .a.

auch zu den Museumstreffen in Linstow. Bei Kontakten mit Zeitzeugen haben sich

viele Landsleute bei der eigenen Familienforschung und durch wichtige Informationen

verdient gemacht.

|

Das Bild zeigt das Treffen in Dabendorf 2001: 1: Johanna Kunz geb. Ludwig, 2: Ehemann Johann (beide †), 3: Sohn Albert, 4/5: Frieda/Franka (Schwester von Johanna) und Ehemann). |

Danach gab es eine denkwürdige Begegnung 2002 in Linstow nach 62 Jahren mit Johanna Kunz und den Freundinnen aus Zabuskie Holendry. Die Berichte von Johanna Kunz sind in folgenden Darlegungen angeführt. Der Austausch der Erinnerungen erbrachte sichere Aussagen über die Kolonie und das Leben. Es kamen laufend weitere Nachkommen als Zeitzeugen dazu. Am Lageplan und der Einwohnerliste haben Walter Kunz, Joseph und Karl-Heinz Hüneburg, Franziska Ludwig geb. Kunz, Elfriede Popko geb. Ludwig sowie verschiedene andere Zeitzeugen aktiv mitgearbeitet. Interessant sind auch Bilder und Zeichnungen von Engelhardt-Kyffhäuser und Aussagen von Karasek im "Buch vom großen Treck" über Umsiedler aus Zabuskie Holendry von 1940 wie die Bauern Martin (geb. 20.2.1887), Johann (Jg.1859), Gottlieb Ludwig (67 J.) sowie ihr Bezug zu ihren Nachkommen. Johanna Kunz geb. Ludwig berichtete über Gottlieb Ludwig Gottlieb, daß er 2 Söhne hatte. Johann Ludwig ging nach Wolhynien daher hatte er den Beinamen Wolyntschik. Sohn Michael wurde Gottliebuk genannt.

Autoren: Eduard Bütow und Karl-Heinz Hüneburg